網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

高考參加人數(shù)

致高考

創(chuàng)新工廠董事長兼首席執(zhí)行官李開復:

有人說:高考是人生轉折點。我把這句話改為:高考只是人生表面上的轉折點。真正轉折點應該是你每天每個小時都在積累的東西。

西北政法大學副教授諶洪果:

做好眼下的事。人生的價值不僅在于結果,更重要是在于過程。不管未來是什么,我們都要一步一個腳印扎實走下去。

影評:高考不是全部

高考究竟是什么?其實,它決定不了全部的人生。大學究竟是什么?其實,它能給你的更多是一段經(jīng)歷。無論結果如何,人生照樣可以很精彩,這應該成為考生、家庭和社會的共識。

昨日下午5時許,“百度高考吧”網(wǎng)友“豆?jié){再一次歸來”發(fā)帖說,“NBA總決賽明天就要開始了,也許這是超級巨星麥迪唯一一次的總決賽。為了看比賽,我決定放棄高考。高考年年有,冠軍就這一次。明年,我還會回來的。”

這個帖子旋即引起熱議。盡管真假難證,卻也從一個側面反映出高考在人們心目中地位的變化。

“高考成功”只是一個良好的祝愿,總會有人沒能考上,怎么辦?其實,如果換個角度想一想,高考說白了,也不過就是一場考試。對孩子來說,人生之路還長著呢。也許,重視而不視為唯一,才是對待高考的正確方式。

很長時間高考是獨木橋

“學的是金融,干的是銷售。呵呵,生活或許本來就是這樣的。”28歲的小姚有些無奈地說著。

小姚是銅川耀州區(qū)陳家山人,2002年參加高考,在西安上了大學,畢業(yè)后就在這里工作。昨日上午,他乘坐205路公交車外出辦事,一聽鄰座兩個30來歲的小伙是銅川口音,于是就遞上名片,聊了起來。鄉(xiāng)黨是30來歲的小黃和同學小白,1996年高考,進入西安的一所大學讀書,畢業(yè)后去過上海、海南闖世界,后來又回到西安就業(yè)。

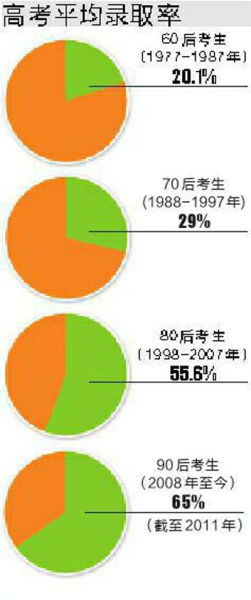

小姚高考那年共有510萬人,錄取了320萬,錄取率63%,有190萬人落榜。小黃高考那年落榜者144萬,參加者241萬,錄取率更低,只有40%。

高考恢復之初1977年的錄取率,更是慘不忍睹——4.8%,參加者570萬,落榜543萬,只有27萬人成了幸運兒。

“很長一段時間,高考是千軍萬馬過獨木橋。”在這根獨木橋上擁擠、廝殺過的小姚、小黃、小白,都有切膚體會。

大學不是想怎么玩就怎么玩

那么,當年拼盡全力闖過獨木橋的高考成功者,就真的成功了嗎?

2002年陜西省理科狀元史方舟當年考中北京大學金融專業(yè),取得了數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位,后來又到美國讀了經(jīng)濟學博士。當年他在北大參加了一個社團,成員是全部來自各地的高考狀元和國際奧林匹克競賽金牌獲得者。史方舟在此結識了很多優(yōu)秀的人,也看到了很多以前在報紙上才能見到的真正“高分低能”的人——他們的高考是成功的,但他們的未來并非如此,后來有人研究生沒考上,有人找工作受挫,一蹶不振。

史方舟為此很感慨,他感謝父母給了他一個正確的態(tài)度。“他們從來沒有說過,你考上大學了,就怎樣怎樣。自己想前進,哪里都不是終點。”

可惜,如今社會上某種變異的主流觀念是,考上大學想怎么玩就怎么玩,考上大學就會如何如何。史方舟的態(tài)度是,高考、大學不過是人生歷程中的一個小站。這一點,考生要明白,而家長、社會也得明白。

上中專學汽修如今月薪7000

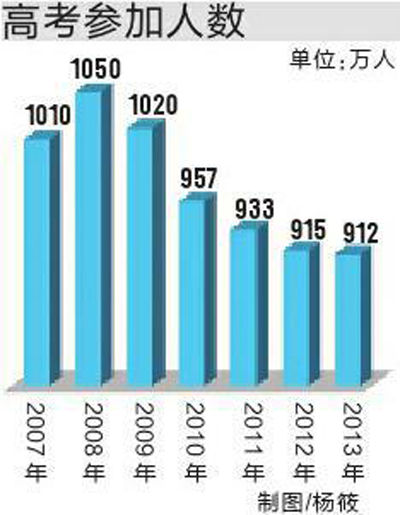

幾天前,教育部新聞發(fā)言人續(xù)梅表示,2013年將有912萬考生參加高考。高考報名人數(shù)已連續(xù)5年下降。

這組數(shù)字或許能透露出人們對高考的一種心態(tài),隨著就業(yè)壓力不斷加大,面對錄取率不斷提高的高考,不少人卻選擇了棄考,轉向就讀中專、高職等,以期將來好找工作。

21歲的旬陽小伙陳宏力當年就沒有參加高考,而是上了旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學校的汽車運用與維修班。

小陳是旬陽呂河鎮(zhèn)二佛寺村人,雖說學習成績還不錯,但由于家中經(jīng)濟條件并不好,“就算考上大學,學費也是個難題,再說將來就業(yè)還不好說。”

2008年,小陳從汽車維修班畢業(yè),到上海大眾公司工作,如今已成骨干技術員,月工資七千多元。對于一個曾經(jīng)的山里人來說,他今年準備在上海買房,把父母從老家接來。

他,并沒有參加高考,人生照樣很精彩。

調查

僅2%學生認為上大學浪費時間

到底要不要上大學?記者近日在網(wǎng)絡上對100名大學生和100名已畢業(yè)人士進行了問卷調查。

100名在校大學生中,有98%的人認為上大學是必不可少的。一方面,大學是個小社會,比中學更加開放,能學到為人處世、待人接物的方法,是通往社會的橋梁;學習方面,除了專業(yè)課知識,還可以學到解決問題的方法。大學畢業(yè)以后,仍然可以自主學習,掌握方法才能以不變應萬變。這些觀點在對100名已畢業(yè)人士的調查中得到了印證,他們回首大學生活時,一個共同的觀點是,“沒有大學的人生是不完整的。”

只有2%的大學生認為,4年的大學時光有些浪費,其實大學的知識真正運用到工作和社會中的比較少,還不如早早步入社會更直接些。

大學究竟什么樣?聽聽學生怎么說

“一千個讀者心中就有一千個哈姆雷特”,這句名言同樣可以用來形容對大學的感受。大學究竟什么樣?本報記者在高考前走訪了西安和國內一些大學,希望呈獻給即將步入大學校園的考生一個關于大學的初步印象。

空余時間多得無所適從

為了探尋大學的氛圍,記者日前走進了北京大學的校園。來自江西的陳誠,是北京大學化學專業(yè)大一學生。他沒有參加過高考,是被直接保送進來。保送生在北大占據(jù)了相當一部分。高考前,他已經(jīng)暢想著大學校園,應該是自由開放的,不需要整天上自習。“來了之后,發(fā)現(xiàn)空余時間很多,會讓你無所適從,幸好有很多作業(yè)要做,不然大部分時間都浪費在打魔獸上了。”

大學里學習主要靠自覺

王媛,是北京大學一名研二學生。六年前,她從老家四川考進了北京第二外國語大學就讀國際經(jīng)濟專業(yè)。兩年前,她本科畢業(yè)后考研來到了北京大學。

“高考后,我對大學生活充滿了期待,幻想去圖書館縱覽古今,和德高望重的導師一起做學術交流。”但現(xiàn)實并非如此,來到大學后,老師一個比一個忙,在校外做項目的時間超過學術交流的時間。大多的時間學習都需要靠自覺,而真正靜下心來學習的同學也很少,大多都早早地進入社會提前熏陶。

每天都會結識不同的人

來自山西的大二學生張偉,考進北大時是眾星捧月的狀元,而如今他的成績在班上也僅算中檔。“我就喜歡與強者競爭的感覺,這也許就是我高考時對大學最大的幻想。”張偉說,高中時和社會接觸很少,上了大學,朋友圈擴大了很多,每天都會結識不同的人,這些人說過的每句話都會對自己有所啟發(fā),一句話概括:大學就是小社會。

要將失望轉換成自學動力

黃芳高考分數(shù)不理想,被調劑到了渭南師范學院。她的夢想是編導,很顯然,這所師范類的學校令她失望。上大一的黃芳最近成了學校圖書館的常客,從視頻軟件到影視導演和電影制作的教程書,黃芳開始漫長的自學實踐階段。“每周課很少,與其浪費時間悠閑,不如多學點自己喜歡的東西,還能多條出路。”她認為,自己通過努力就可以拉近和夢想之間的距離。

來源未注明“中國考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉載,本網(wǎng)站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。

來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。

聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com

掃碼關注

了解考研最新消息

網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號